Guide pas à pas pour fouiller et détecter les anomalies

Source:vignettes/vizsurvey.Rmd

vizsurvey.RmdIntroduction

Pourquoi vizsurvey ?

Dans un processus statistique conforme au GSBPM, la qualité ne se joue pas uniquement en amont (échantillonnage, questionnaire, collecte) ni en aval (analyse, diffusion). Entre collecte et analyse, une phase clé consiste à contrôler et monitorer le matériau collecté pour repérer rapidement les anomalies, documenter les écarts et, si nécessaire, déclencher des actions correctrices.

{vizsurvey} répond à cette problématique : il offre une interface interactive pour parcourir vos données, comparer des profils de réponses et prioriser les investigations. L’objectif n’est pas de conclure statistiquement, mais de guider le regard de l’analyste avec des indicateurs simples (distances, rangs) et des visualisations adaptées.

Cohérence par enquêteur·rice

Le rôle des enquêteur·rices est central : compréhension fine du questionnaire, respect du routing, gestion de l’entretien. Il peut néanmoins apparaître des effets enquêteur (différences systématiques de distribution des réponses selon la personne qui interroge), dus à des méthodes de travail différentes, des biais involontaires, des erreurs récurrentes ou, plus rarement, à de la fraude.

Sur ce sujet, {vizsurvey} permet de :

- Comparer les distributions de réponses d’un·e enquêteur·rice à tous les autres ;

- Classer les personnes selon plusieurs indicateurs de distance ;

- Focaliser l’examen sur les combinaisons enquêteur·rice × variable les plus atypiques.

Cohérence par vague d’enquête

D’une année à l’autre, les questionnaires évoluent (libellés, routing, filtres), mais les variables cibles doivent rester comparables. {vizsurvey} permet de définir une variable de vague (ici par exemple l’année de l’enquête), permettant de mettre en évidence :

- les écarts de distributions ou de niveaux (proportions, moyennes) ;

- les variables présentant des ruptures qui méritent une relecture (mise en œuvre du routing, recodage, version du questionnaire, changement de collecte, etc.).

Lancement de vizsurvey

Il y a trois manières de lancer {vizsurvey} : à partir d’une base de

données en R (runVizsurvey_from_r), à partir d’un fichier

csv (runVizsurvey_from_file), ou en préparant une structure

de fichiers pour analyser en simultané plusieurs enquêtes

(runVizsurvey_from_folder).

À partir d’un objet R

Pour lancer l’interface à partir d’un objet R, il suffit d’appeler la

fonction runVizsurvey_from_r avec le nom de l’objet.

knitr::opts_chunk$set(warning = FALSE, message = FALSE)

library(vizsurvey)

# Not Work

runVizsurvey_from_r(df)Si vous avez lancé les packages nécessaires, une interface {shiny} se lance dans votre navigateur. Cette interface est pratiquement vide, car vous n’avez renseigné aucun argument, comme une variable identifiant les groupes d’analyse (ici les enquêteur·rices), ou une pour identifier les vagues d’enquête ou la zone géographique. Voici la commande pour intégrer ces paramètres.

# Not Work

runVizsurvey_from_r(df,

var_group = "NR_ITW",

var_wave = "YEAR",

var_zone = "REGIO")À partir d’une base de données brute

{vizsurvey} peut aussi être utilisé à partir d’un fichier brut, en

csv, ou tout autre format lisible par la fonction fread du

package {data.table}. La commande est similaire à celle pour un objet R

:

# Not Work

runVizsurvey_from_file(path,

var_group = "NR_ITW",

var_wave = "YEAR",

var_zone = "REGIO")À partir d’un répertoire de bases de données

Le package {vizsurvey} peut gérer plusieurs répertoires contenant différentes enquêtes. Dans ce type de configuration, on part du principe que plusieurs utilisateur·rices exploitent {vizsurvey} à différents moments. Or, la génération des statistiques à chaque lancement de l’application peut s’avérer trop longue. Il est donc préférable de préparer les fichiers en amont, afin de rendre l’ouverture de l’interface plus fluide.

Chaque enquête (et donc chaque dossier de base de données) doit contenir un fichier global de configuration au format .rds. Pour lancer l’interface, il suffit ensuite d’indiquer le répertoire source des données, et le nombre de sous répertoires présents (1 si le répertoire contient une enquête, 2 si plusieurs répertoires sont présents, 3 si plusieurs répertoires contiennent eux mêmes plusieurs répertoires d’enquête). La vignette sur la préparation des données vous explique tout cela en détail. Voici par exemple la commande pour une structure comportant 2 niveaux de répertoire et 1 niveau pour les fichiers.

runVizsurvey_from_folder("data",depth_folder = 3)Analyse de la cohérence par groupe

L’analyse de la cohérence par groupe permet d’identifier d’éventuelles anomalies de collecte en comparant systématiquement un groupe à la population complète pour un ensemble d’indicateurs clés (valeurs manquantes ou atypiques, distributions des réponses).

Ici, un groupe peut être un·e enquêteur·rice. Cela permet d’évaluer la qualité et la régularité des données collectées selon la personne ayant mené les entretiens. Dans une enquête, chaque enquêteur·rice constitue une source potentielle de variabilité non due à l’échantillonnage mais à des effets d’enquête : différences d’interprétation du questionnaire, stratégies de réponse, ou biais de saisie. Mais aussi de détecter des profils de collecte homogènes suggérant une bonne application du protocole.

Ces comparaisons de groupe peuvent être étudiées par zone, souvent pour se limiter à des zones géographiques où les profils d’enquêté·es sont proches. Lorsqu’une variable de zone est indiqué, l’analyse de la cohérence par groupe se fait au niveau global et dans chaque zone.

Données d’exemples

Le package {laeken} fournit un fichier d’exemple de l’enquête SILC.

Nous pouvons prendre ce fichier comme exemple, et venir créer un faux

numéro d’enquêteur·rice à partir de la variable de province

DB040. Nous exécutons la fonction

runVizsurvey_from_r avec comme argument supplémentaire

var_zone = "DB040" afin de prévoir l’analyse par

province.

knitr::opts_chunk$set(warning = FALSE, message = FALSE)

data(eusilc)

set.seed(123)

eusilc$NR_ITW <- paste(eusilc$db040,sample(1:5,nrow(eusilc),replace = T),sep="-")

runVizsurvey_from_r(eusilc,var_group = "NR_ITW",var_zone = "db040")Le premier onglet de {vizsurvey} permet de naviguer de manière interactive à travers les situations détectées comme anormales concernant les enquêteur·rices.

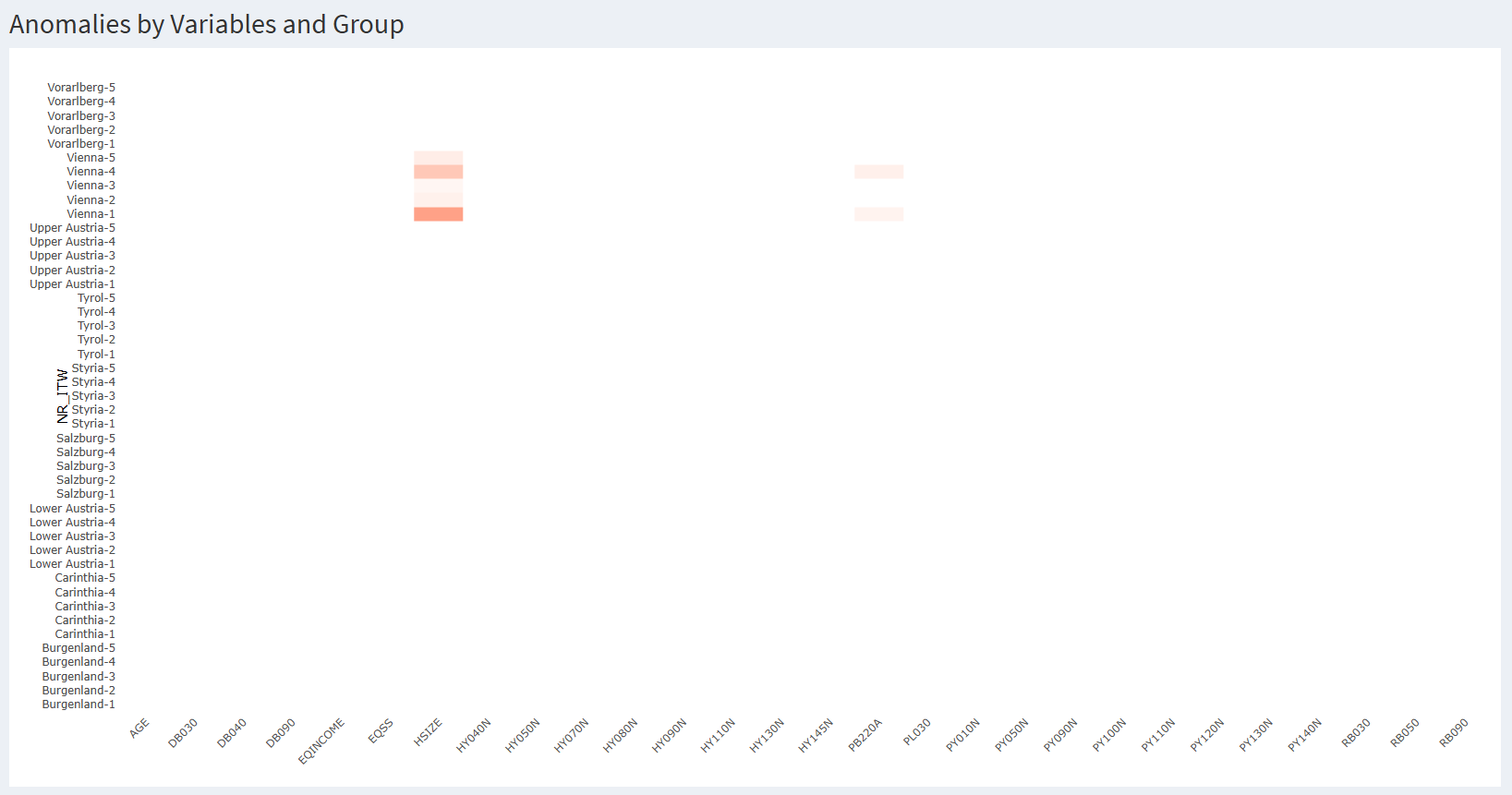

Analyse de la carte de chaleur

Chaque ligne est un ou une enquêtrice. Ici, nous reconnaissons les provinces autrichiennes avec un index, issu de notre création d’un numéro d’enquêteur·rice. Chaque colonne est une variable, catégorielle ou continue. Chaque cellule est colorée si les réponses de l’enquêteur·rice pour cette variable est suffisamment différente des réponses du reste de la base de données.

Pour les variables catégorielles, il peut s’agir d’un écart trop important sur le pourcentage de données manquantes, ou d’un trop élevé (donc d’une distribution très éloignée du reste de la base de données). Pour les variables numériques, il peut s’agir d’un écart trop important sur le pourcentage de données manquantes ou sur la médiane. Dans les deux cas, ces écarts sont normalisés par variable avant affichage, et la cellule s’affiche si l’écart dépasse cinq écarts-types pour cette variable. Le détail méthodologique sur les calculs effectués se trouve dans une vignette dédiée.

En survolant les cellules, toutes les informations sont affichées, de sorte à comprendre la source de la coloration. Voici une première manière d’analyser la carte de chaleur :

Une cellule isolée rouge n’est pas problématique en soi : avec beaucoup de croisements, il est normal d’observer quelques extrêmes.

Une ligne régulièrement rouge (sur plusieurs variables) évoque un comportement récurrent (erreur de procédure, incompréhension, routage mal appliqué, voire fraude).

Une colonne rouge (sur plusieurs enquêteur·rices) pointe une variable fragile (libellé ambigu, routing, effet d’une zone).

Par défaut, la carte de chaleur affiche une cellule en rouge lorsque l’un des écarts dépasse 5 écart-type de la variable. Dans notre situation, cela conduit à afficher 7 cellules, toutes pour Vienne. En réduisant le seuil de sensibilité dans les paramètres, on affiche bien plus de cellules. Il n’y a pas de seuil prédéterminée, ou statistiquement valide, pour une telle analyse. Cela doit être déterminé par tâtonnement par l’équipe en charge de la coordination de l’enquête. Il est également possible de modifier le nombre de lignes minimum (donc d’enquêtes) pour afficher la ligne, ou le nombre de valeurs non manquantes nécessaires pour l’affichage d’une cellule.

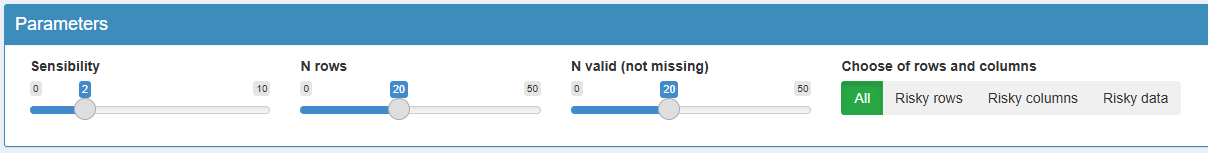

Enfin, il est possible

de zoomer dans la carte de chaleur, sur les lignes, les colonnes, ou sur

les cellules à risque. Cela permet, lorsque la carte de chaleur est trop

vaste, de cibler plus efficacement les situations à analyser. Voici par

exemple la même carte de chaleur pour une sensibilité de deux écart-type

avec un zoom sur les cellules à risque. On voit que d’autres cellules

apparaissent suite à la hausse de sensibilité, mais que certain·es

enquêteur·rices ont disparu, car n’affichant aucune cellule rouge.

Enfin, il est possible

de zoomer dans la carte de chaleur, sur les lignes, les colonnes, ou sur

les cellules à risque. Cela permet, lorsque la carte de chaleur est trop

vaste, de cibler plus efficacement les situations à analyser. Voici par

exemple la même carte de chaleur pour une sensibilité de deux écart-type

avec un zoom sur les cellules à risque. On voit que d’autres cellules

apparaissent suite à la hausse de sensibilité, mais que certain·es

enquêteur·rices ont disparu, car n’affichant aucune cellule rouge.

Analyse d’une variable catégorielle

Dans notre exemple, avec une sensibilité de 5 écart-type, sept

cellules s’allument en rouge pour la région de Vienne. En cliquant sur

le croisement Vienne-1 / HHSIZE, on peut afficher la distribution de

cette variable HHSIZE pour l’enquêteur Vienne-1, et la comparer avec la

distribution de cette variable pour les autres. Un résumé statistique de

la variable est disponible en dessous à l’aide du package

summarytools.

On découvre ainsi que les modalités 3 et 4 de la variable HHSIZE sont bien moins présentes chez l’enquêteur Vienne-1 que chez les autres.

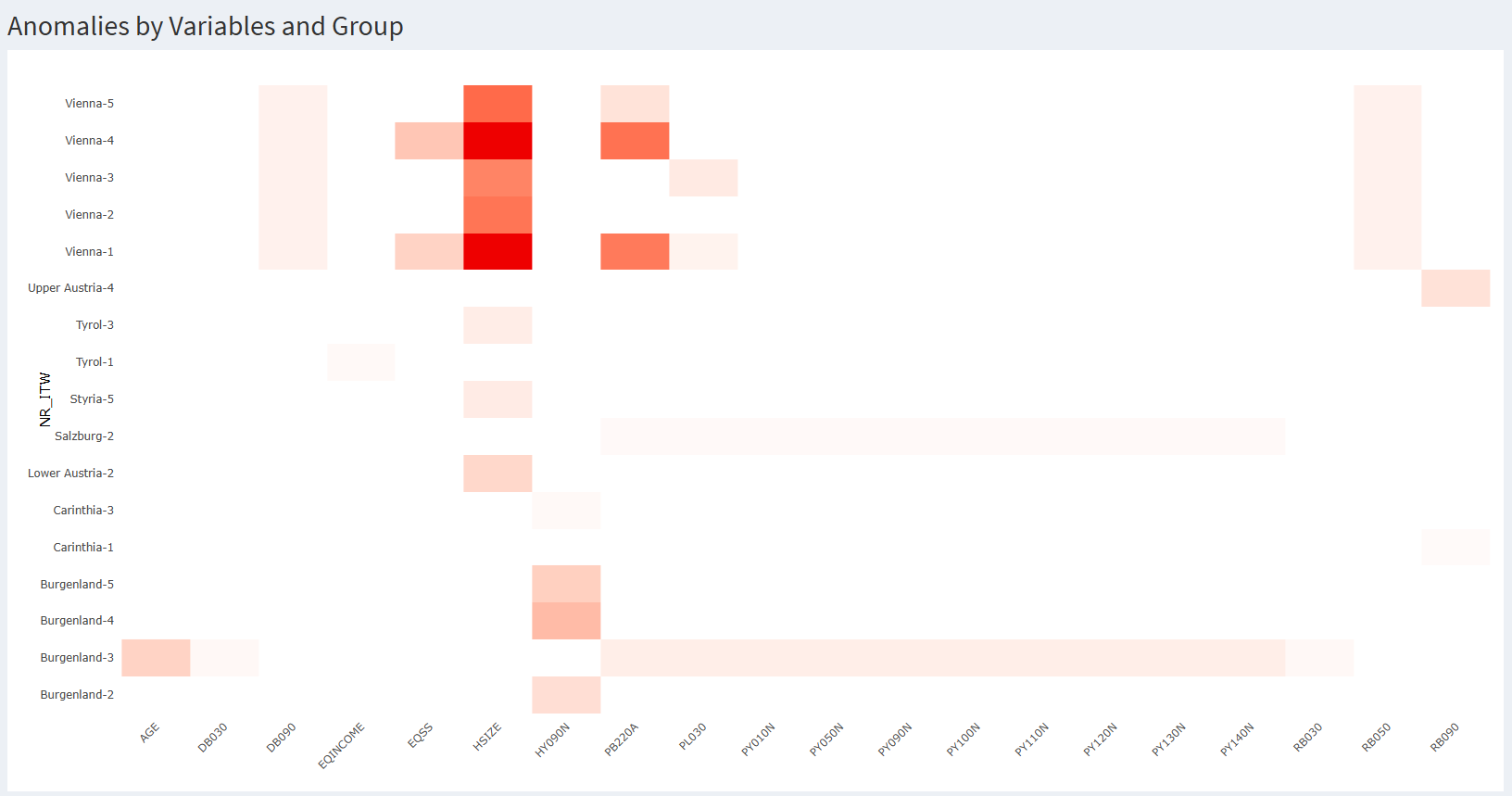

Pour essayer de

comprendre ces différences, nous avons inclus un algorithme qui calcule

les dix corrélations les plus hautes dans la base de données, pour

ensuite projeter les corrélations effectives pour l’enquêteur·rice et

celles du reste de la base de données. Il s’agit uniquement de

corrélations de pearson en transformant au préalable les variables

catégorielles en facteur.

Pour essayer de

comprendre ces différences, nous avons inclus un algorithme qui calcule

les dix corrélations les plus hautes dans la base de données, pour

ensuite projeter les corrélations effectives pour l’enquêteur·rice et

celles du reste de la base de données. Il s’agit uniquement de

corrélations de pearson en transformant au préalable les variables

catégorielles en facteur.

Principe directeur : aucun test statistique n’est effectué. {vizsurvey} calcule des distances, des scores, des rangs et des corrélations destinés à prioriser la revue. Les conclusions analytiques restent du ressort de l’équipe méthodologique.

Pour notre enquêteur Vienne-1 et son résultat surprenant pour la variable HHSIZE, on observe que les corrélations de cette variable sont identiques chez lui et pour le reste de la base de données. Cela semble écarter l’hypothèse d’une anomalie spécifique à cette variable.

Pour revenir sur la carte de chaleur, on remarque que les cinq cellules de Vienne sont allumées en rouge pour la variable HHSIZE, preuve d’un effet de zone plutôt qu’un effet d’enquêteur·rice. Pour s’en convaincre, on peut sélectionner DB040 = Vienne en haut de l’interface. Dès lors, la carte de chaleur se limite aux données de Vienne, et n’affiche que les écarts des enquêteur·rices par rapport à cette province. Et ainsi, il n’y a plus aucune cellule s’affichant en rouge.

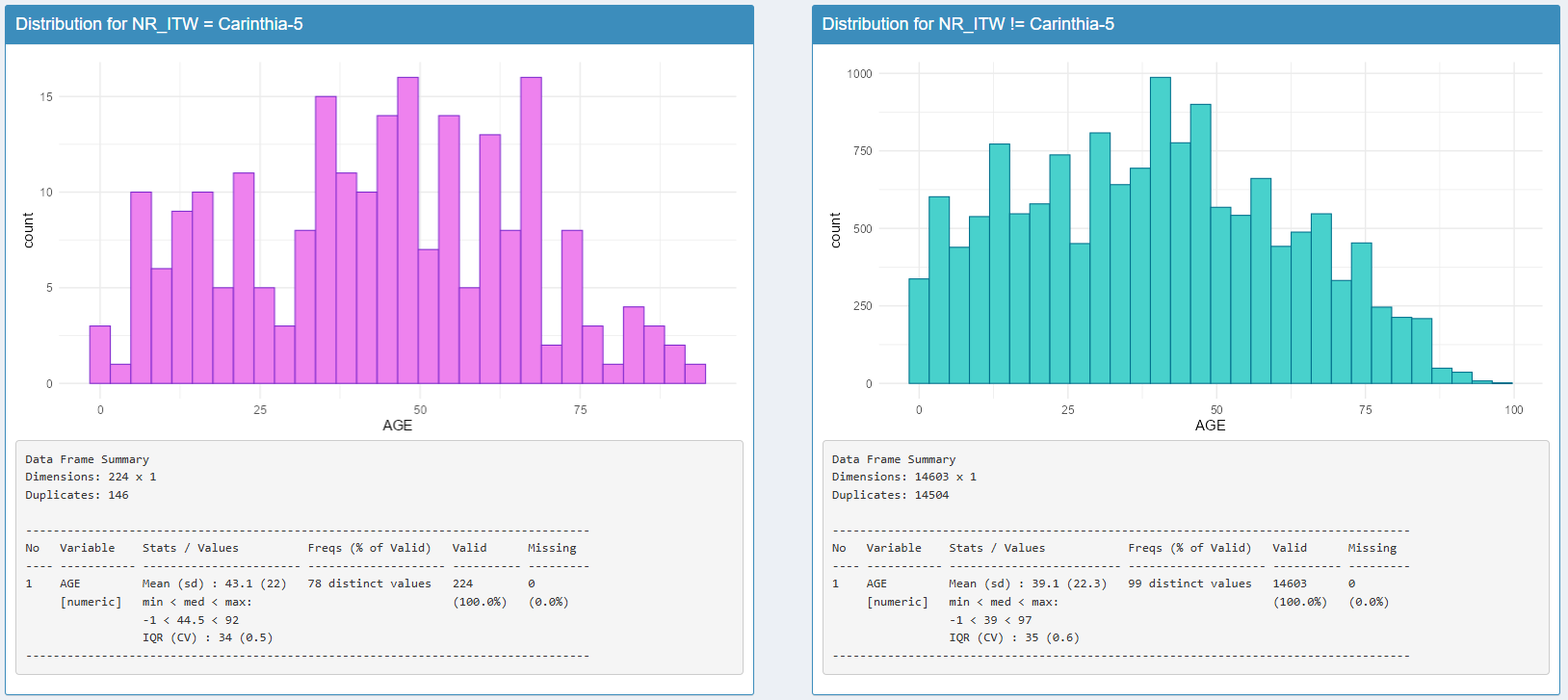

Analyse d’une variable continue

Lorsqu’on clique sur une variable continue, la fonction de densité s’affiche alors, toujours avec le point de comparaison entre l’enquêteur·rice, et le reste de la base de données. Dans notre cas Voici un exemple pour la variable d’âge pour l’enquêtrice Carinthia-5 :

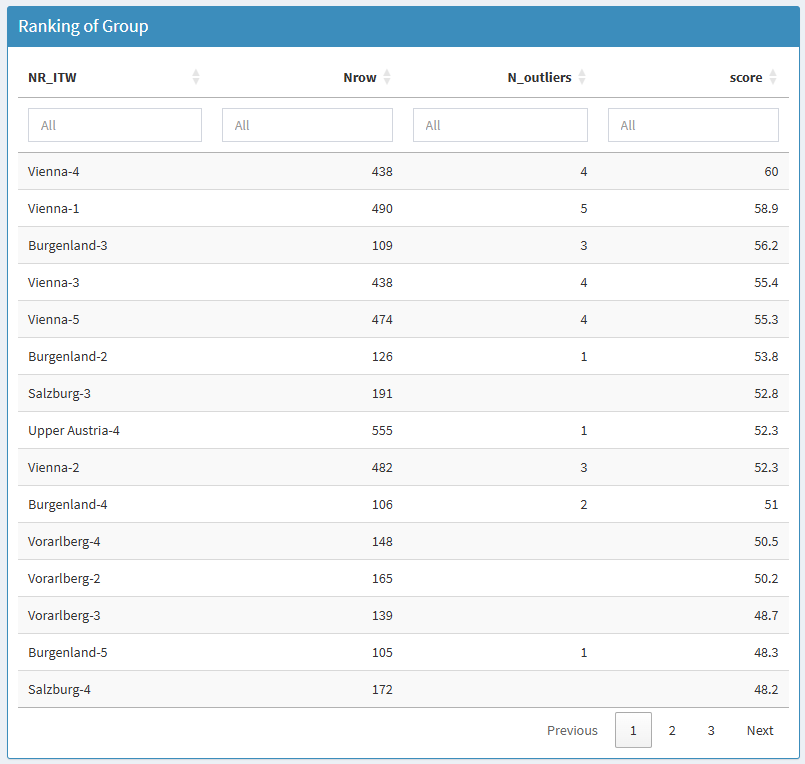

Synthèse des anomalies

Quand le volume de croisements est important, il est difficile de savoir où commencer sur la carte de chaleur. {vizsurvey} propose un classement des enquêteur·rices avec un modèle Isolation Forest appliqué aux vecteurs de χ² pour les variables catégorielles et de médianes pour les variables continues.

La méthode Isolation Forest est une technique d’apprentissage automatique non supervisée utilisée pour établir un classement de rareté des observations. Elle repose sur une idée simple : les observations inhabituelles sont plus faciles à isoler que les observations “normales”. Concrètement, l’algorithme construit de nombreux arbres de décision aléatoires : à chaque nœud, une variable et une valeur de coupure sont choisies au hasard pour diviser l’échantillon. Une observation est isolée lorsqu’elle se retrouve seule dans une branche. Les observations anormales nécessitent donc moins de divisions pour être isolées. Le score d’isolation obtenu peut ensuite être utilisé pour établir un rang.

Important : ce classement n’est pas une preuve. Il priorise l’audit (lecture ciblée des variables responsables, vérification du contexte terrain).

Voici le classement des enquêteur·rices issue de la carte de chaleur. On retrouve enquêteur·rices de province de Vienne, mais aussi d’autres de la province de la basse et la haute Autriche. Pour ces deux derniers cas, il n’y a pas d’écarts au dessus du seuil de sensibilité, mais l’isolation se fait rapidement.

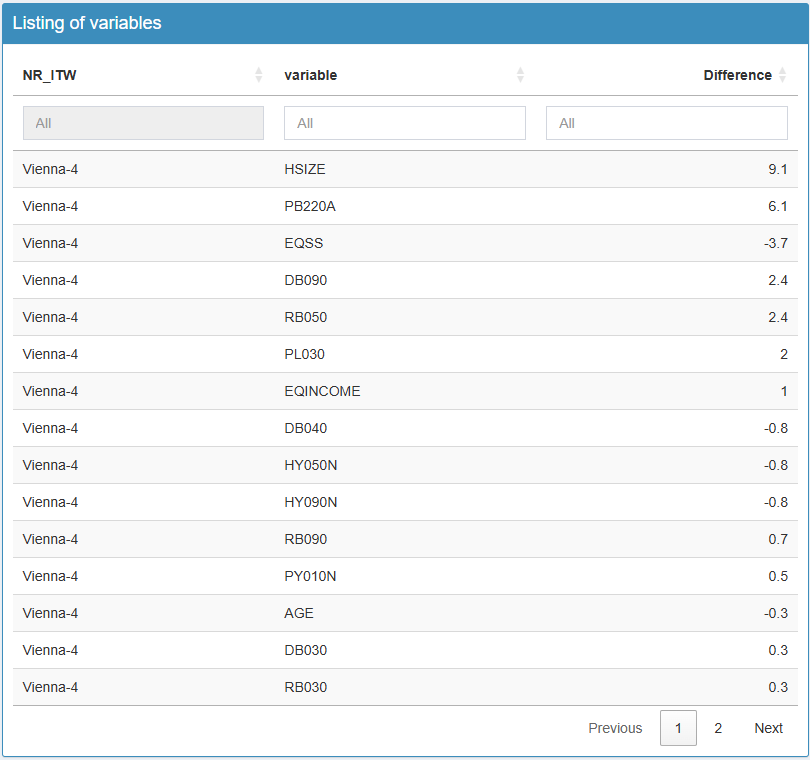

En cliquant sur un·e enquêteur·rice, on obtient un deuxième tableau à droite avec la liste des variables. Voici l’illustration en cliquant sur l’enquêtrice Vienna-4. Cela permet d’orienter l’analyse en commençant par les variables les plus marquantes. En cliquant sur une variable, on obtient en dessous les graphiques d’analyse comme durant la carte de chaleur.

Résumé : analyse pas à pas

- Sélectionner l’enquête.

- Choisir l’onglet Enquêteurs.

- Filtrer la base de données selon une vague et une zone en particulier, et ajuster les paramètres d’affichage.

- Parcourir la heatmap pour repérer les zones les plus rouges.

- Cliquer sur une cellule pour ouvrir les détails (distribution, corrélation).

- Comparer à la référence et regarder la cohérence intra-variable (modalités) et inter-variables (corrélations).

- Consigner les cas récurrents (mêmes écarts sur plusieurs variables ou dans le temps).

Analyse de la cohérence par vague d’enquête

L’analyse de la cohérence par vague d’enquête vise à vérifier la stabilité des indicateurs clés dans le temps et à détecter d’éventuelles ruptures liées à des changements de collecte, de pondération ou de comportement des unités répondantes. Toutes les variables sont examinées d’une vague à une autre (souvent d’une année sur l’autre) afin d’identifier les variations anormalement fortes qui ne s’expliqueraient pas par l’évolution réelle du phénomène observé. Cette approche permet de distinguer les fluctuations statistiques attendues (échantillonnage, conjoncture, etc.) des sauts incohérents suggérant une erreur de codage ou de définition. L’objectif est de garantir la continuité temporelle des séries.

Ces variations entre vague peuvent être étudiées par zone, souvent pour se concentrer sur des zones géographiques, ou par exemple des trimestres d’enquête. Lorsqu’une variable de zone est indiquée, l’analyse de la cohérence par vague d’enquête se fait au niveau global et dans chaque zone.

Données d’exemples

Nous repartons du fichier eusilc du package {laeken}, et

créons une fausse vague d’enquête. Nous allons créer une variable

d’année aléatoire entre 2010 et 2020, et provoquer quelques erreurs à

détecter pour l’année 2020 : la variable pb220a sera

manquante, la modalité 4 de la variable hsize n’existera

pas, et la variable de revenu équivalent moyen eqIncome

sera à la mauvaise échelle.

data(eusilc)

# Générer la variable d'année

set.seed(123)

eusilc$YEAR <- sample(2010:2020,nrow(eusilc),replace=T)

# Générer les erreurs

eusilc[eusilc$YEAR == 2020,"pb220a"] <- NA

eusilc[eusilc$YEAR == 2020 & eusilc$hsize == 4,"hsize"] <- NA

eusilc[eusilc$YEAR == 2020,"eqIncome"] <- eusilc[eusilc$YEAR == 2020,"eqIncome"] / 100

runVizsurvey_from_r(eusilc,var_domain = "YEAR",var_group = "db040")Le deuxième onglet de {vizsurvey} permet de naviguer de manière interactive à travers les situations détectées comme anormales concernant les vagues.

Analyse des changements sur les variables

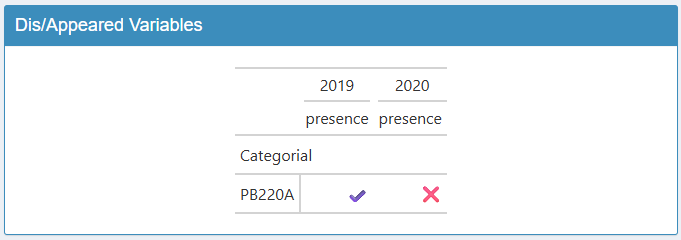

Le tableau de droite indique les variables ayant apparu ou disparu

entre les vagues. On retrouve ici la variable pb220a que

nous avons supprimé pour l’année 2020.

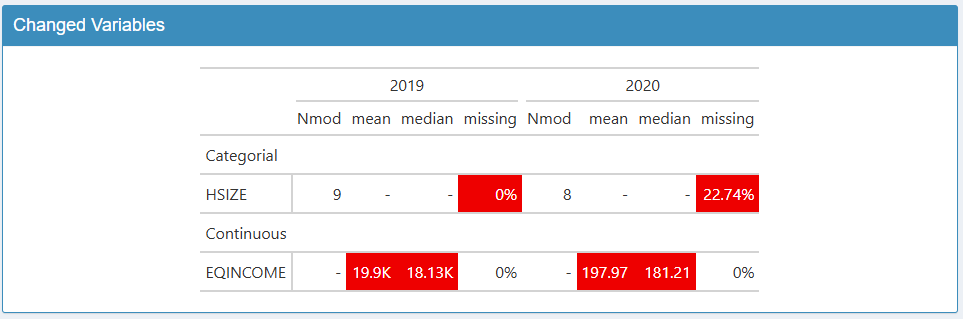

Le tableau de gauche indique les variables ayant connu une variation notable. Chaque ligne est une variable ayant connu un changement entre deux modalités de la vague. Par défaut, la vague de référence est la dernière modalité de la variable (ici 2020 pour l’année), et la comparaison se fait avec l’avant dernière modalité (ici 2019). Vous pouvez changer de modalité de référence, ou ajouter des modalités de comparaison. Attention, la lecture du tableau est peu lisible au delà de deux modalités de comparaison. Les cellules sont colorées lorsque l’écart est suffisamment élevé.

Pour les variables catégorielles, il peut s’agir d’un écart trop

important sur le pourcentage de données manquantes ou sur le nombre de

modalités. Ici, on retrouve la variable HSIZE qui voit une

hausse de données manquantes. Pour les variables continues, il peut

s’agir d’un écart trop important sur le pourcentage de données

manquantes, la moyenne ou sur la médiane. Ici, on retrouve la variable

EQINCOME avec l’erreur de milliers.

Ce seuil de sensibilité peut être modifié, affichant plus ou moins de variables. Il est également possible de faire varier du nombre de valeurs non manquantes nécessaire pour inclure la variable dans l’analyse.

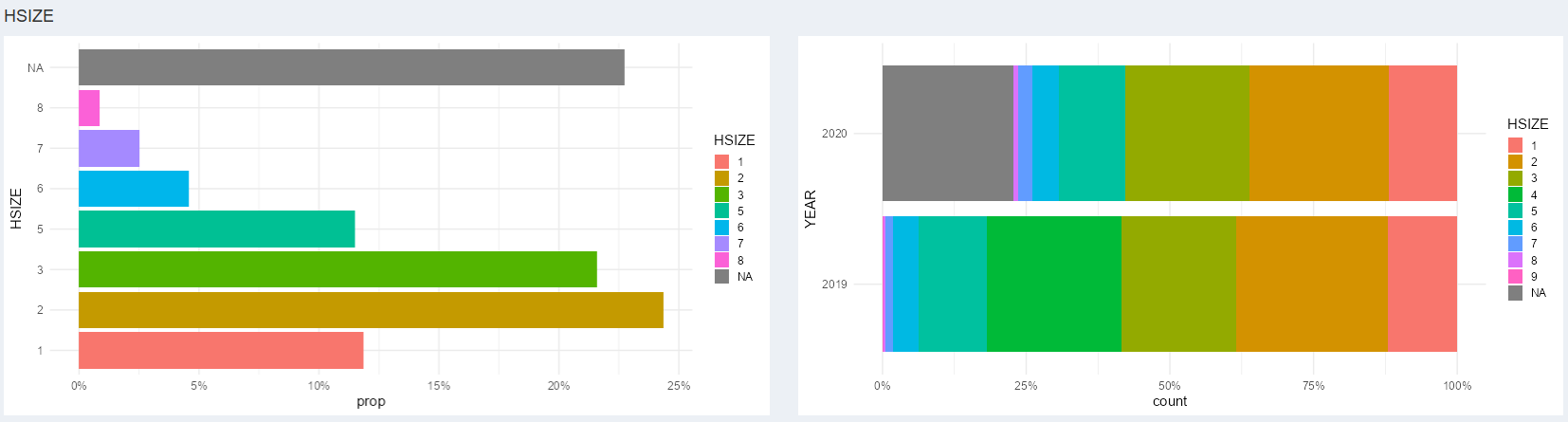

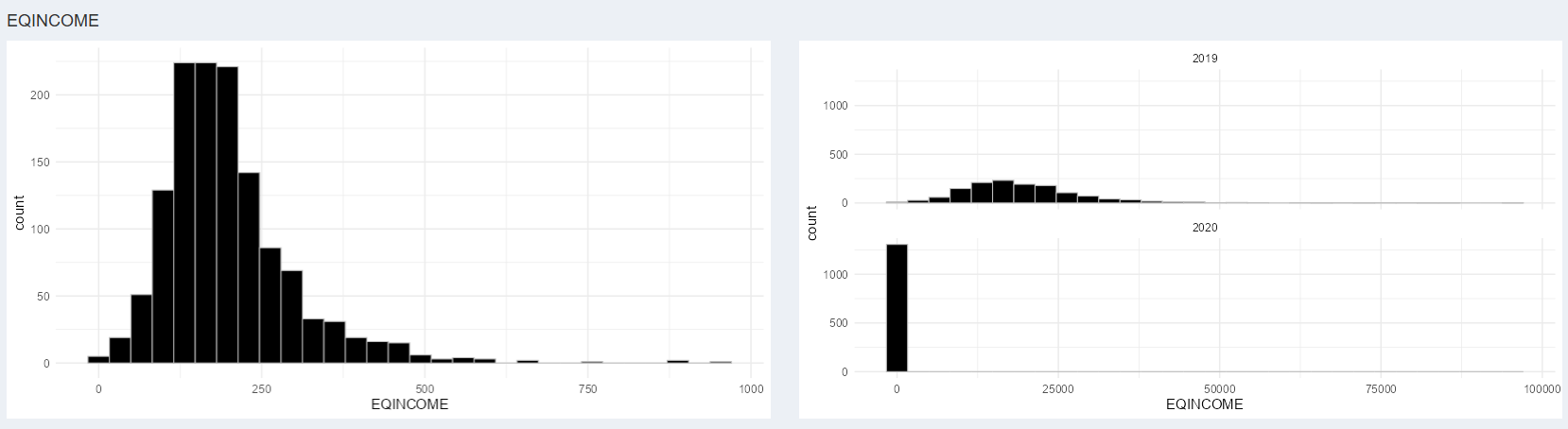

Analyse graphique

Pour chaque variable détectée dans cet onglet, des graphiques sont accessibles dans l’onglet Graphics pour mieux comprendre les écarts entre vagues. Le graphique de gauche illustre la distribution de la variable pour le vague de référence. Le graphique de droite illustre la comparaison entre les vagues sélectionnés.

Voici l’exemple pour la variable catégorielle HSIZE On

détecte automatiquement la part de données manquantes importante en

2020.

Voici l’exemple pour la variable continue EQINCOME On

détecte automatiquement la différence d’échelle des deux

distributions.

Résumé : analyse pas à pas

- Sélectionner l’enquête et la période.

- Choisir l’onglet Wave.

- Filtrer la base de données selon une zone en particulier, et ajuster les paramètres d’affichage.

- Lister les variables ayant apparu et disparu et vérifier si cela est justifiable.

- Parcourir les variables ayant changé, pour vérifier chaque écart en rouge.

- Analyser ces variables à l’aide des graphiques.

- Consigner les cas problématiques (nouvelle modalité, distribution très différente, etc.).

Conclusion

L’analyse de la cohérence par groupe ou par vague d’enquête constitue une étape essentielle du contrôle qualité d’une enquête, mais elle ne vise pas à produire des jugements automatiques. L’outil {vizsurvey} n’infère rien : il organise l’exploration et met en évidence les régularités, écarts ou incohérences susceptibles d’attirer l’attention du service de coordination du terrain. L’interprétation des résultats doit toujours s’appuyer sur le contexte opérationnel : les consignes données aux enquêteur·rices, les conditions de collecte, etc. Ces éléments seuls permettent de distinguer une vraie anomalie d’un simple effet de structure.

De plus, les informations mobilisées concernent parfois des données sensibles, tant sur les enquêteur·rices que sur les ménages interrogés ; elles doivent donc être traitées dans le strict respect des règles de confidentialité et de protection des données personnelles en vigueur. Quiconque utilise {vizsurvey} doit, de notre point de vue, être soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles s’appliquant aux fichiers de données sources. En effet, l’anonymisation n’est en aucun cas garantie dans l’interface : les croisements, filtres ou visualisations proposés peuvent révéler indirectement des informations individuelles ou des identifiants d’enquêteur·rices. L’accès à {vizsurvey} doit donc être réservé aux personnes autorisées à consulter les données détaillées, dans un cadre sécurisé et conforme aux politiques internes de gestion des données.

En résumé, {vizsurvey} est un outil d’aide à l’analyse en complément de ceux actuellement utilisés par les équipes d’enquête, et non un outil de diagnostic automatique. Il permet de rendre visibles les comportements de collecte et d’outiller les équipes d’enquête, mais les conclusions finales relèvent toujours du jugement éclairé de ces équipes.